2021年が残り僅かとなりましたので、恒例の振り返りを記します。

今年は本当に忙しく、あまりブログを更新できませんでしたが、飼育意欲が下がったわけではありません。むしろ、以前よりも楽しくなってきたと感じています。

とはいえ、モエギハコガメの孵化仔だけでなく、ホシガメやヒラセガメとの悲しい別れもあり、自身の未熟さを再認識する年でもありました。

また、この数年は繁殖を意識した向き合い方を続けてきたのですが、それよりも健康に長生きさせることを大切に考えるようになりました。

状態の安定した亀がいきいきと暮らす姿を見られることに、大きな充実感を得ています。

相変わらずのコロナ禍でしたが、イベントには出来るだけ足を運びました。

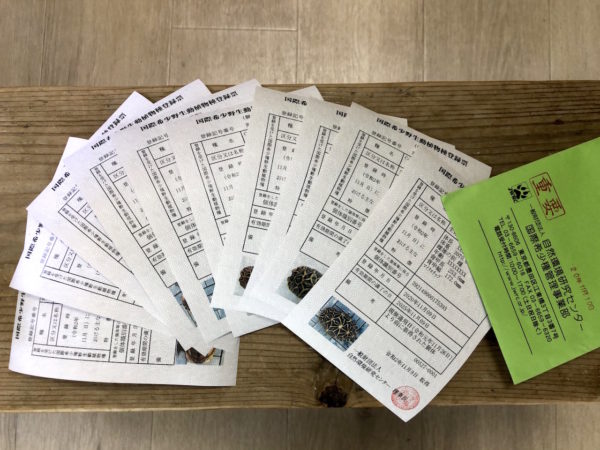

あまり飼育数を増やす気にはなれないのですが、計画していた種だけはお迎えを。

ユカタンハコガメ

2匹となったのは想定外です(汗)

ちなみに、これは昨年お迎えした個体

ちょっとアルビノアカミミガメみたいです。

本当は密かにビルマホシガメも狙っていたのですが、いよいよ価格の高騰に追い付けなくなりました。。。

まあ、スペース的にもセイロンホシガメとの両立は困難なので、これで良かったと捉えます。

といいつつ、今年はバブコックヒョウモンガメに惹かれることも多々あったりして・・・(汗)

このブログを読んで下さった皆様、本年もありがとうございました!

来年の更新頻度は未知ですが、やめるつもりはありませんので、時々は見に来てやって下さい。

それでは、良いお年をお迎え下さい!