インドホシガメのタイガーさんが、結石を持ってしまいました。

今年に入って成長が停滞したなと思っていたのですが、そのうちにだんだんと食が細くなり、水入れに浸かっている時間が増えていきました。

心配はしたものの痩せていく様子が無かったので、きっと成長の過程における食いムラの類だろうと気軽に捉えていたのです。

しかし、7月某日の朝、虚ろな目をして佇むタイガーの姿を見た途端、ふと結石で死なせてしまった2号の記憶が湧き上がります。

その何とも言えない、どんよりとした眼差しで訴えてくる感じは、当時の2号が私に送ってきたサインと全く同じものでした。

あれから5年近く、助けられなかったことを何百回悔やんだかわかりません。

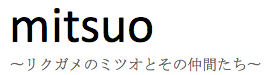

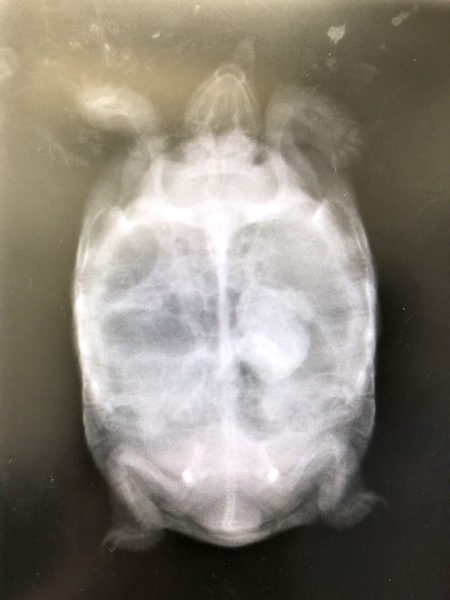

タイガーの結石を疑った私は、すぐに近所の動物病院でレントゲン撮影をして頂きました。

この病院は犬猫専門なのですが、日頃から抱卵や結石・肺炎などが気になった際にレントゲンのみをお願いしています。

悪い予感は的中しました。 胸のあたりに石らしき物体が写り込んでいます。

胸のあたりに石らしき物体が写り込んでいます。

現在のタイガーは甲長10cm/体重220g、奇しくも当時の2号と同じサイズです。

このサイズでの開腹手術って、体力的に耐えうるのでしょうか?

その日の午後、私は会社を抜け出してお世話になっている先生の元へ。

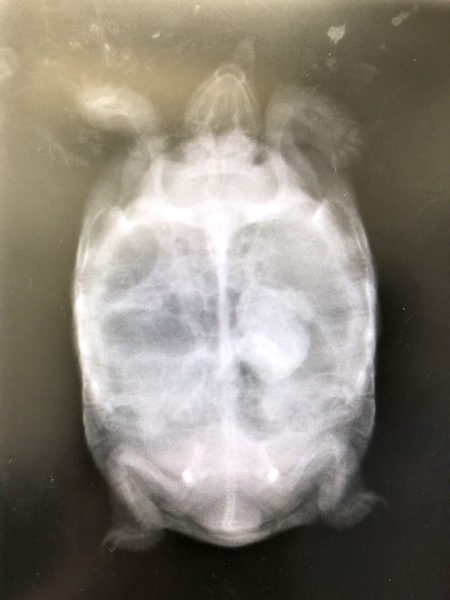

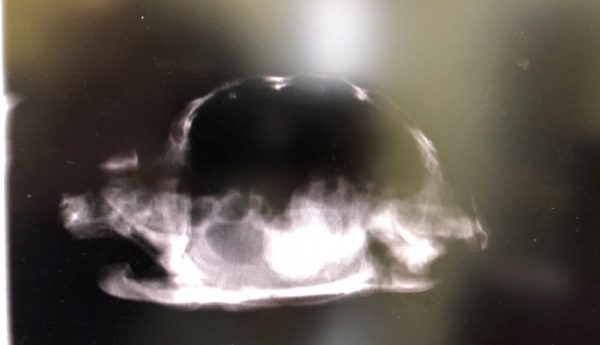

状況を説明した後、詳細を把握するために再度レントゲンの撮影を行います。

横からの画像に驚きました。

横からの画像に驚きました。

ここまで大きな石を抱えていたとは・・・

位置やサイズを考慮すると骨盤付近まで下りてくることは期待できず、タイガーを救う手段は早急な開腹手術しかなさそうです。

私は迷わず手術をお願いしましたが、あいにく先生の予定が混んでおり、4日後の夜に行うことになりました。

その4日間は気の遠くなるほど長いものでした。

大きな結石を抱えていると知ってしまったせいか、タイガーが苦しそうに見えてなりません。

もしかしたら手術の時を迎える前に死んでしまうのではないかとドキドキしながら過ごしました。

待ち侘びた手術当日、タイガーを病院に預け、ひたすら無事を願います。

幸い開腹手術は無事に終わり、3日後に連れて帰ってきました。 左は摘出した結石です。

左は摘出した結石です。

心配なのは体重の著しい減少で、手術前が218gだったのに対して退院時は158g。

手に持った感じからも強い不安を抱かずにはいられません。

本来であれば術後一週間程度の入院が必要なのですが、慣れ親しんだ環境で自力採食をさせて体力の回復に繋げたいとの思いで早めに退院させて頂きました。

退院後は先生から授かった輸液注射に頼りつつ、自力で食べ始めてくれるのを待ちます。

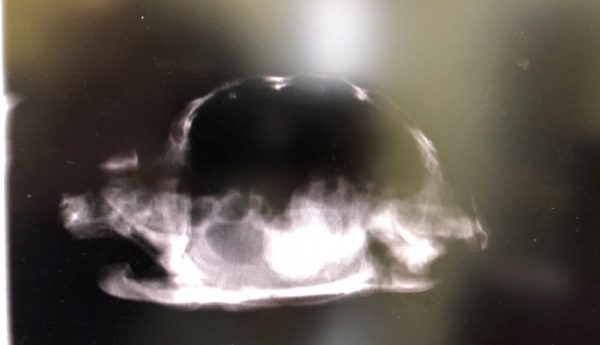

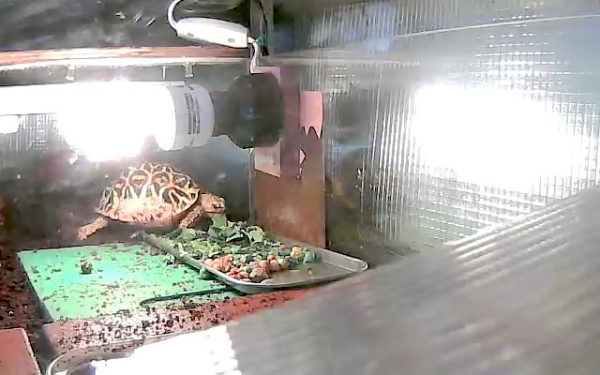

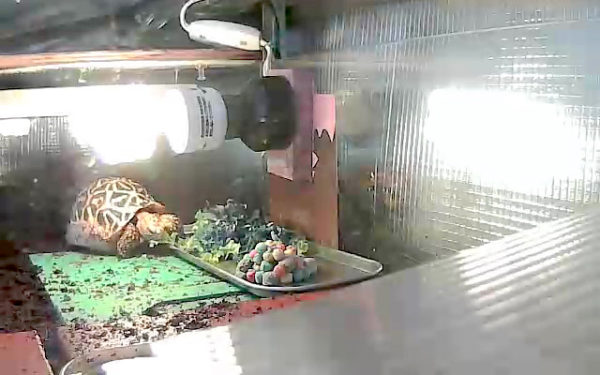

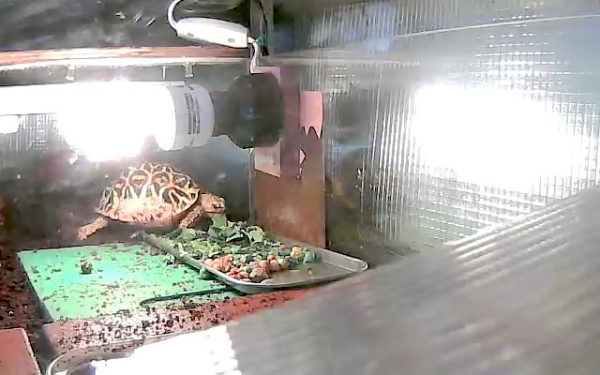

あえて同居仲間のフラワーさんをそのままにしている為、ネットワークカメラにて食べているかを確認しました。

最初の二日は殆ど寝ているだけで餌に興味を示さなかったのですが、三日目に弱々しく葉物を口にすると、その後は少しずつ食欲が出てきたようです。

退院六日後

退院七日後

退院八日後

退院十日後 食べる量、そして力強さも増していますので、まずはひと安心といったところでしょうか。

食べる量、そして力強さも増していますので、まずはひと安心といったところでしょうか。

体重も増えてきました。

タイガーの結石を確認した時は本当に凹みました。

でも、今は回復に向かっていることに感謝しかありません。

私にとって非常に大切な個体ですので、このまま順調に育ってくれることを祈るばかりです。

余談ですが、「ホシガメが死んでしまった原因が分からない」という話を少なからず耳にします。

今回の件で、結石が死因というケースが意外に多いんじゃないかという気がしました。

結石が骨盤付近まで来ていれば様々な症状を確認できるでしょうが、そうでなければ非常に発見しづらい疾患だと思います。

実際、先生にも「よく気が付きましたね」と言われました。(心の中で「たくさん殺してますから」と答えましたが・・・)

いざ開腹手術となると大きな出費になってしまいますが、レントゲンだけであれば近所の動物病院でも気軽にお願いできますし、症状によっては排泄口から取り出せる場合もあります。

余計なお世話かもしれませんが、様子が変だなと感じた際には早めの診察をお勧めいたします。